無料診断はこちらから

お問い合わせフォーム

シロアリの駆除を専門業者に依頼すると20~30万円程度の費用がかかります。

決して負担は少なくないため、少しでも費用を軽減できないかと考えている人も多いのではないでしょうか。

そこでこの記事では、リフォームや雨漏りの修理のように、シロアリ駆除でも補助金は適用されるのか、また各種保険や税金計算における控除の対象となるのかについて解説します。

【結論】シロアリ駆除は補助金の対象にならない

国や自治体では、特定の工事に対してかかった費用の一部が支給される補助金や助成金を設けています。しかし、現在のところ、補助金と助成金のいずれもシロアリ駆除は対象外です。

「害虫駆除補助金」も対象外

人や家畜に害を与える「衛生害虫」を駆除する場合、「害虫駆除補助金」が適用される自治体もあります。

ただし、対象となる害虫はスズメバチやカメムシ、ダニなどで、シロアリは害虫駆除補助金の対象とはなりません。

シロアリ駆除に適用される保険はある?

シロアリ駆除にかかった費用は、補助金や助成金の対象外です。それでは、個人で加入している保険は保険金支給の対象になるのでしょうか。

ここからは、シロアリ駆除に適用される保険はあるのかについて解説します。

【結論】各種保険も基本的には適用外

住宅に関する個人向けの保険はおもに火災保険と住宅総合保険の2種類があり、どちらも建物や家具が損害を受けたときに補償を受けられます。

シロアリは住宅に深刻な被害を与える可能性がありますが、基本的には保険の適用外です。

火災保険が適用されるケースもある

自然災害による雨漏りで木材が腐朽し、シロアリが発生した場合には火災保険が適用されるケースがあります。

ただし、保険を適用させるには「災害が発生する前に木材の腐朽やシロアリ被害がなかったことの証明」が必要です。

そのため、シロアリ駆除で火災保険が適用されるケースはほとんどありません。

シロアリ駆除費用の負担について知っておくべきこと

シロアリ駆除の費用は、物件の種類によって異なる場合があります。新築や中古の一戸建て、さらには賃貸物件に住んでいる場合、状況次第では費用を負担してもらえることがあります。

新築一戸建ての場合

新築の一戸建てであれば、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づき、10年以内にシロアリ被害が発生した場合、売り主がシロアリ駆除費用を負担する責任があります。この法律は、売り主に対して10年間の契約不適合責任を課しており、住宅に欠陥がある場合には、修理や代金減額などの対応が求められます。

中古物件の場合

中古物件でも同様に、契約不適合責任が適用されることがあります。シロアリ被害が発覚したら、1年以内(不動産会社が売り主の場合は2年以内)に売り主に通知することで、駆除費用を負担してもらえる可能性があります。ただし、契約書に「シロアリ被害は免責」と記載されている場合は、この限りではありません。

賃貸物件の場合

賃貸物件では、シロアリ駆除費用は基本的に管理会社や大家が負担しますが、借主に過失がないことが前提です。例えば、木材を室内やベランダに放置していたり、湿気の多い環境を作り出していた場合、借主に責任が生じることがあります。シロアリ被害が疑われる場合は、まず管理会社や大家に連絡し、適切な対応を依頼することが重要です。

シロアリ駆除は雑損控除の適用対象になる

シロアリ駆除に対する補助金や助成金はありませんが、かかった費用は、確定申告の際に、雑損控除で所得から差し引くことが可能です。

ここからは、雑損控除を受けるための条件や控除額の計算方法について解説します。

※雑損控除:災害や盗難などで損失が発生した場合に、一定金額を所得から差し引ける制度

雑損控除を受けるための条件

雑損所得を受けるためには下記の両方の条件を満たす必要があります。

- 資産の所有者が納税者または納税者と生計を共にする配偶者やその他の親族で年間の総所得金額等が48万円以下の人

- 棚卸資産もしくは事業用固定資産等または生活に通常必要でない資産のいずれにも該当しない資産であること

生活に通常必要でない資産には、別荘や事務所などが当てはまります。

- 震災・風水害・冷害・雪害・落雷などの自然災害

- 火災・火薬類の爆発などの人為的な災害

- 害虫などの生物による異常な災害

- 盗難

- 横領

雑損控除の適用は、上記のいずれかによる損害に限られます。自然災害の場合は、罹災証明書または被災証明書の取得が必要です。

また、シロアリ駆除の雑損控除は、専門業者による駆除が対象です。そのため、自分で駆除した場合はもちろんのこと、予防目的の駆除は対象になりません。

雑損控除が適用された場合の控除額

雑損控除額の計算方法には次の2種類があり、金額の多い方が適用されます。

- (損失金額+災害等関連支出-保険金等の額)-(総所得金額等)×10%

- (災害関連支出の金額-保険金等の額)-5万円

シロアリ被害の場合、シロアリ駆除費用(損失金額)や原状回復費用・撤去費用など(災害等関連支出)に基づいて控除額を計算します。

たとえば、総所得金額等が500万円の人が「シロアリ駆除に25万円」、「被害箇所の修繕費用に40万円」を要した場合、上記の式に当てはめると次の結果になります。

- 1.の結果:(25万円+40万円)-500万円×10%=15万円

- 2.の結果:40万円-5万円=35万円

上記のケースでは2.の35万円が雑損控除額です。

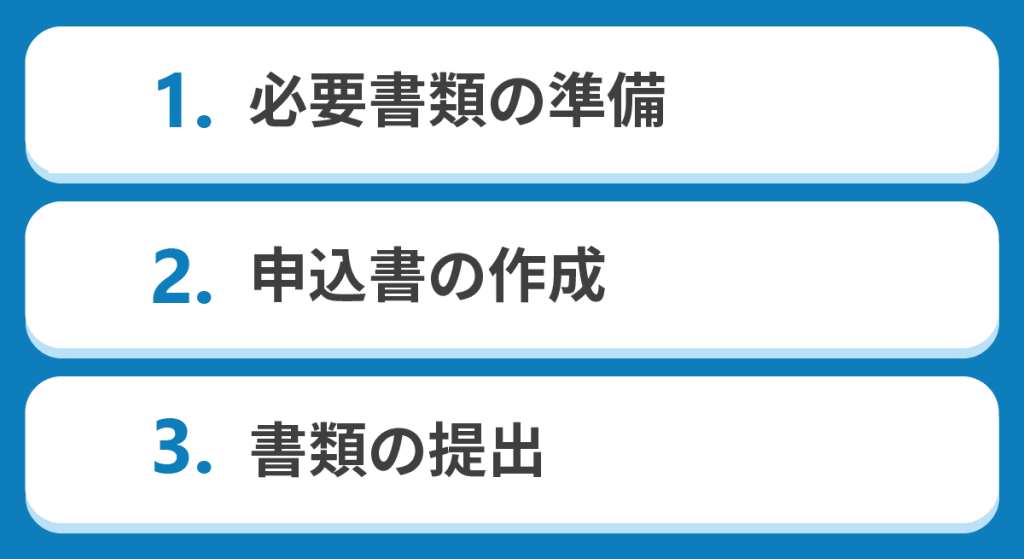

確定申告の手続き方法

シロアリ駆除で雑損控除を受けるためには、翌年の決められた期間に確定申告が必要です。ここからは、確定申告の手続き方法を解説します。

1.必要書類の準備

確定申告に必要な書類は、次の通りです。

- 確定申告書(第一表および第二表)

- 身元確認書類(マイナンバーカードがあれば身元確認書類は不要)

- マイナンバーカードまたは通知カード

- 給与所得者の源泉徴収票(給与所得者の場合)

- シロアリ駆除や修繕の領収書

- 税金の還付先となる預金口座の情報

確定申告書は、税務署の窓口や国税庁のホームページで入手できます。

マイナンバーカードがない場合は、番号確認書類(通知カードなど)に加え、身元確認書類として下記のいずれか1つが必要です。

- 運転免許証

- 公的医療保険の被保険者証

- パスポート

- 在留カード

- 身体障害者手帳

シロアリ駆除や修繕の領収書も添付するため、紛失しないように注意しましょう。

また、シロアリの予防対策にかかった費用は雑損控除の対象外です。同時におこなった場合は、領収書を分けて作成してもらっておくと計算しやすくなります。

2.申告書の作成

確定申告書を作成する基本的な手順は、次の通りです。

- 住所や氏名などの基本情報を記入

- 収入金額や所得金額を計算

- 所得控除額を計算

- 税金の計算

- 税金の還付が発生する場合には、還付先となる預金口座の情報などを記入

作成方法の詳細は、国税庁のホームページで確認できます。

※出典:国税庁「申告手続の流れ」

申告書は、手書きのほかに国税庁のホームページ上(確定申告書等作成コーナー)でも申告が可能です。作成コーナーでは画面の案内に沿って必要事項を入力すると、自動で申告書を作成してくれます。

3.書類の提出

確定申告は、確定申告書の提出時の納税地(一般的には住所地)を管轄する税務署に提出します。

確定申告書を提出し忘れた場合でも、シロアリ駆除をおこなった年の翌年1月1日から5年以内であれば確定申告できます。

提出方法は、税務署の窓口・郵送・e-Tax(国税の電子申告・納税システム)のいずれかです。

確定申告書等作成コーナーで書類を作成した場合はe-Taxでデータを送信できますが、事前に利用者識別番号を取得するか、マイナンバーカードを用いて提出する必要があります。 確定申告書の提出期間は、原則として翌年2月16日から3月15日までですが、5年以内であれば、還付申告や更正の請求という手続きによって、雑損控除の適用を受けることが可能です。確定申告書を提出後、1~2ヵ月程度で指定口座に還付金が振り込まれます。

災害減免法による所得税の軽減免除を利用できるケースも

シロアリが発生し、建物や家財が損害を受けたときには、雑損控除のほかに「災害減免法による所得税の軽減免除」が利用できることがあります。

※軽減免除:所得金額に応じて所得税額が軽減または免除される制度

「災害減免法による所得税の軽減免除」を利用するためには、次のすべての条件を満たす必要があります。

- 災害に遭った年の所得金額が1,000万円以下

- 災害によって受けた住宅または家財の損害額が時価の2分の1以上

- 雑損控除の適用を受けていない

「住宅または家財」は日常生活に必要な範囲内に限られるため、別荘や骨董品、娯楽品などは対象外です。

また、所得税が軽減または免除される額については「所得金額」によって異なります。

| 所得金額 | 軽減または免除額 |

|---|---|

| 500万円以下 | 全額免除 |

| 500万円超750万円以下 | 所得税額の2分の1 |

| 750万円超1,000万円以下 | 所得税額の4分の1 |

ただし、軽減免除と雑損控除は併用できないため、両者を比べて差し引ける金額が大きいほうを選びましょう。なお、災害減免法による所得税の軽減免除については、シロアリ駆除を行った年のみの適用となります。それに対して雑損控除の場合には、駆除した年の所得から引き切れないときは、翌年以後3年間にわたって繰り越すことも可能です。

詳しくは、国税庁の「No.1110 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除) 」や「No.1902 災害減免法による所得税の軽減免除」を確認してみてください。

出典:国税庁「No.1110 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)」、国税庁「No.1902 災害減免法による所得税の軽減免除」

まとめ

シロアリの駆除にかかった費用は、補助金や助成金の対象外です。

ただし、予防以外のシロアリ駆除や修繕にかかった費用は雑損控除や災害減免法による所得税の軽減免除の対象なので、確定申告すれば所得税額から差し引けます。所得金額によっても異なりますが、軽減免除の場合は所得税額の2分の1または4分の1を軽減、あるいは全額免除になります。

駆除や修繕で支払った金額の領収書は大切に保管し、翌年の2月16日から3月15日までに確定申告をおこないましょう。

駆除を依頼する際の業者の選び方や実際にかかる費用の相場についてはこちらの記事で詳しく解説しています。

YouTubeで、シロアリ駆除が補助金の対象になるのかどうか?について動画で解説しております。こちらもぜひご参考にしてみてください。

監修税理士のコメント

シロアリ被害は住宅に深刻なダメージを与えるだけでなく、駆除や修繕にまとまった費用がかかるため、金銭的な負担も大きくなりがちです。

しかし、シロアリ駆除や自宅の原状回復のための費用を支払う場合、所得税計算において「雑損控除」や「災害減免法による所得税の軽減免除」を適用できる場合があります。これらの制度を活用することで、所得税の負担を軽減することが可能です。

ただし、雑損控除を適用する場合には、確定申告手続きが必要不可欠です。もしわからないことがあれば、早めに税理士や所轄の税務署に相談することをおすすめします。

税制のメリットを活用して、シロアリ被害による金銭的な負担軽減に取り組みましょう。

この記事の監修者

犬飼 章博

- 2015年 最年少で豊橋支店長就任

- 2021年 本社支店長就任

- 2023年4月より愛知県しろあり対策協会理事

住宅のシロアリ調査から始まり、その他の様々な害虫対策や防水・断熱といったリフォーム工事全般を経験してまいりました。調査実績は延べ数千件以上。

本社の支店長になっても現場が好きで、今も前線で活動しております。

疲れた体を癒すため、趣味は温泉巡りです。

- 資格

- しろあり防除士

- 一級建物アドバイザー

服部大税理士事務所/合同会社ゆとりびと 代表社員

服部 大

保有資格:税理士・中小企業診断士

2020年2月、30歳のときに名古屋市内にて税理士事務所を開業。平均年齢が60歳を超える税理士業界の数少ない若手税理士として、顧問先の会計や税務だけでなく、創業融資やクラウド会計導入支援、補助金申請など、若手経営者を幅広く支援できるよう奮闘している。執筆や監修業務も承っており、「わかりにくい税金の世界」をわかりやすく伝えられる専門家を志している。

公式サイト:服部大税理士事務所